Ecrire avec le cerveau droit

ou les joies insoupçonnées de l'écriture plate

Bonjour Encadreuse d’Encornets,

Dans cette Love Note :

🎉 Des permissions qui libèrent la création : quelles sont les tiennes ?

🧠 Mes premières expérimentations pour écrire avec le cerveau droit

🤓Un exercice marrant pour tester toi-même

Bonne lecture !

Hier matin, c’était le premier atelier du programme Écrire un Petit Livre, et on a commencé par un exercice pour se donner toutes les permissions dont on peut avoir besoin lorsqu’on se lance dans un processus créatif. J’avais adoré la liste du poète Paul Matthews dont voici quelques morceaux choisis :

Tu peux utiliser du “mauvais” anglais.

Tu peux copier le travail de tes voisins.

Tu peux dire des “mensonges” et exagérer.

Tu peux t’amuser.

On a écrit notre propre liste pour l’atelier, qui incluait des merveilles comme “tu as le droit te juger”, “tu as le droit d’être scolaire” et “tu as le droit d’écrire des trucs nuls, pompeux, et inutiles”. Mais pourquoi se donner permission de faire des trucs pas oufs ?

Questionner les règles avant de les fixer :

Souvent, sans le savoir, on obéit à un certain nombre de règles implicites, et on s’y conforme sans même savoir qu’on obéit à ces limites. Or, les limites peuvent être absolument géniales pour créer, ou très enfermantes si ce sont des croyances, des jugements ou des habitudes qu’on a oublié de questionner.

Par exemple on peut croire que pour écrire, il faut produire du contenu original, intime, bouleversant. C’est très dur de sortir une ligne avec de telles attentes ! Alors on se donne l’autorisation d’être scolaire et d’écrire un truc nul.

On peut croire que pour être écrivain·e, il faut savoir ce qu’on fait, être traversée par le flow ou l’inspiration divine, et sentir que tout coule de soi comme si on était possédé·e par Léonard de Vinci ou Emily Dickinson en personne. Après on s’étonne d’avoir le syndrome de la page blanche. Attendre l’inspiration divine c’est long et chiant. Qu’est-ce qui se passerait si on se donnait le droit de copier, d’être pas inspirée, et même de se juger ?

Pour écrire, il y a seulement besoin de soi, tel·le qu’on est dans l’instant, et d’un moyen d’écrire des mots : papier, crayon, clavier, écran, bout de bois, encre, ou toutes variations possibles.

Plus la détente s’installe, plus on a de la souplesse pour approfondir son art et s’éclater avec. Si on est raides et coincé·es dans nos idées fixes, c’est beaucoup plus difficile de prendre du plaisir et même de progresser.

Mais pas la peine de se raidir avec ça. Si tu te sens rigide, donne. toi la permission d’être rigide et coincée, et écris avec ça.

Ecrire avec le cerveau droit

Un des livres qui m’a le plus marquée sur la créativité ne concerne pas du tout l’écriture, mais le dessin. Il s’appelle Dessiner avec le cerveau droit, il est écrit par Betty Edwards. C’est un ouvrage incroyable, que je recommanderais à n’importe qui s’intéresse à la pédagogie, à l’art ou simplement au fait d’être humain (ouais ok, ça fait quasi toute l’humanité je vois ce que tu veux dire). Dans la première partie elle explique pourquoi la plupart d’entre nous continuent à dessiner les maisons et les bonhommes comme si on avait 6 ans et demi : parce qu’au lieu de dessiner ce qu’on voit, on s’est mis à dessiner ce qu’on sait. Quand on se rend compte que nos dessins ne sont pas à la hauteur de la réalité, on lâche l’affaire et on se met à dessiner des concepts : un bâton pour une jambe, un carré pour une fenêtre.

C’est la partie du cerveau qui gère le langage, qui classe, labellise, simplifie et organise qui prend le relais. L’autre partie du cerveau, la partie qu’on pourrait qualifier d’intuitive, celle qui a des perceptions ouvertes et qui peut faire des connexions inattendues, voir la complexité sans chercher à la résoudre, est reléguée. On veut des solutions, des bonnes réponses et des bonnes notes, c’est le domaine du cerveau gauche. Le cerveau droit prend de moins en moins de place, avec comme conséquence d’appauvrir et réduire le monde dans lequel on vit.

C’est la même différence qu’entre regarder une carte du Canada et dire “ça c’est le Canada”, ou aller visiter Vancouver ou Québec.

Ce n’est pas qu’un des deux soit moins bien que l’autre, mais on a tendance à surentraîner et s’appuyer sur la partie analytique et langagière, plutôt qu’à développer et faire communiquer les deux.

Le cerveau (mind) intuitif est un don sacré, et le cerveau (mind) rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don.

Albert Einstein (cité dans Dessiner avec le cerveau droit et oui, tout le monde cite Einstein, ça doit être son karma “à sa mort, on lui attribuera des milliers de citations qu’il n’a pas dites et il bouera de frustration pour l’éternité, mais ce qui m’intéresse là, c’est le contenu).

Cette importance de réapprendre la création, la perception ouverte et le mode cerveau droit ne se limite pas aux artistes ou personnes créatives : ça sert à devenir un génie des maths, à apprendre de nouvelles compétences dans tous les domaines, et surtout à développer une relation à soi et au monde beaucoup plus riche, foisonnante et enthousiasmante.

Il y a plein de raisons qui expliquent notre fascination pour le mode cerveau gauche ça mais deux me semblent particulièrement intéressantes :

La façon dont la société est organisée s’appuie lourdement sur les concepts, l’efficacité, la simplification et la classification (même si on valorise partout la créativité, on est en fait pas si habitués à la prise de risque ou plongée dans le mystère qu’elle implique). On aime les choses bien rangées, au point de découper le vivant et d’oublier la vie. C’est plus facile de manger des animaux maltraités ou de porter des vêtements produits dans des conditions immondes quand c’est loin de nous. Coupé, rationalisé. Le gamin qui l’a cousu, c’est un concept, une image lointaine ou un jugement.

Le cerveau gauche, qui gère le langage, s’ennuie très vite quand on fait des exercices type cerveau droit. Du coup, si on n’a pas le cadre pour le faire, on le fait pas. Et comme s’ouvrir à la complexité et à tout ce qui est, ça peut être très inconfortable, on a pas mal intérêt à ne pas le faire. En tous cas en surface, parce que comme je disais, la conséquence de long terme c’est une société qui court après le bonheur en s’auto détruisant.

Et la bonne nouvelle, c’est que faire ce switch, c’est à notre portée et c’est beaucoup plus proche qu’on ne pense. Après la lecture de Betty Edwards, et les spectaculaires résultats que j’ai obtenu avec mes dessins (non seulement ça, mais en plus ça a changé durablement ma façon de regarder le monde et de voir), je me suis demandée comment incorporer ça à l’approche de l’écriture.

Ça semble paradoxal, vu que l’écriture passe par les mots, donc par une compétence a priori cerveau gauche, mais j’avais l’intuition qu’on pouvait arriver à un résultat et une transformation du même acabit.

D’où viennent les rêves

Mon intuition a été confirmée par le témoignage de l’auteur Robert Olen Butler dans son ouvrage From where you dream :

L’Art ne vient pas des idées. L’Art ne vient pas du cerveau. L’Art vient de l’endroit d’où l’on rêve. L’Art vient de ton inconscient, il vient du centre brûlant.

Art does not come from ideas. Art does not come from the mind. Art comes from the place where you dream. Art comes from your unconscious; it comes from the white-hot center of you.

Butler, Robert Olen. From Where You Dream: The Process of Writing Fiction (traduction de moi)

Il a consacré un livre entier à ce sujet ! Sur comment atteindre cet espace d’où viennent les rêves pour écrire à partir de là. Le truc, c’est que les exercices qu’il propose ne me parlent pas beaucoup, et il a une façon de ségréguer le vrai Art du reste qu’il ne considère par comme artistique qui me donne envie de rouler les yeux au ciel comme une ado de 15 ans à qui ses parents expliquent qu’il faudrait peut-être choisir un “vrai” métier.

Mais !

Ça m’a confirmé qu’on peut aller chercher ce genre d’état et de perception et écrire de cet endroit, donc j’ai continué à expérimenter et tester, m’inspirer d’autres méthodes et surtout d’autres arts plus visuels et donc plus propices.

Hier matin on a commencé avec un mélange d’exercices tirés et adaptés d’incroyables artistes : Corita Kent, Jeaninne Ouellette et Marie Howe.

Et le résultat était incroyable. Au-delà de ce que j’avais imaginé. Alors j’ai envie de partager avec toute la communauté.

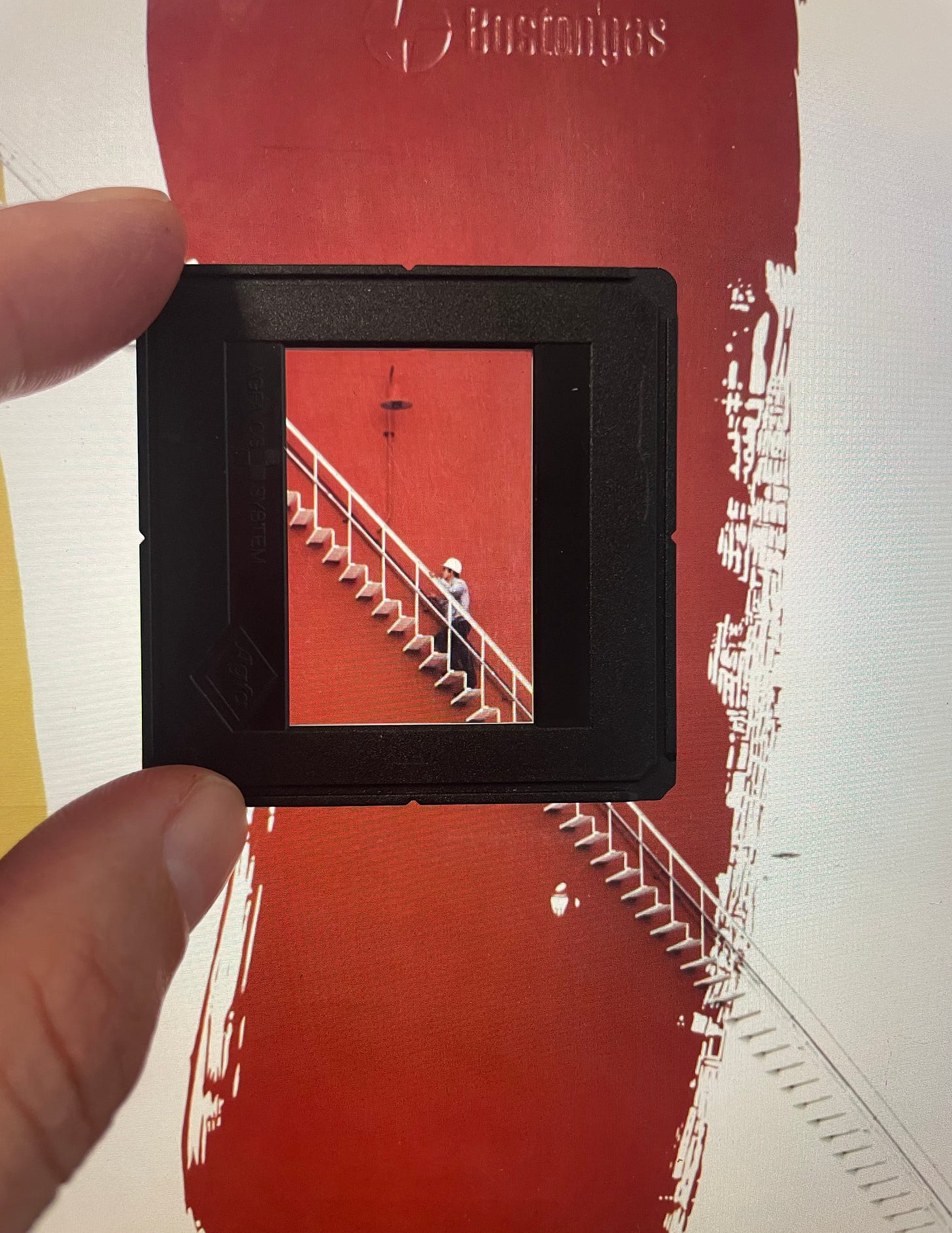

Exercice : les éclats de réalité

L’idée, c’est d’écrire plat, de transcrire des éclats de réalité tels quels.

Qu’est-ce que ça veut dire écrire plat ? Ça veut dire écrire ce qui est là, sans interprétation, sans jugement, sans faire de métaphore, sans comparaison et sans parler de notre ressenti. Et c’est beaucoup plus dur qu’on ne pourrait le penser, parce qu’on est tellement dominé·es par cette habitude de comparer, de lister, de simplifier.

Résister à la métaphore, c’est très difficile parce que tu dois supporter la chose elle-même, et pour une raison ou une autre, ça fait mal. (…) On a envie de dire, “c’était comme ci, c’était comme ça”. On veut détourner le regard.

Mary Howe (interview sur le podcast On Being)

Pour l’atelier d’hier, j’ai fait moi-même l’exercice, et j’ai cité en exemple mon propre éclat de réalité :

une paire de chaussettes sur le parquet à côté d’une valise ouverte.

Quand je l’ai écrit je me suis dit “non mais c’est nul, je vais le donner en exemple comme ça la barre sera placée bas”. Et en le relisant une heure plus tard, je me suis rendue compte du pouvoir de cette image, telle quelle, intouchée par mes interprétations et mes tribulations intérieures.

J’aurais pu dire “Je vois les chaussettes de mon amoureux posées au sol, à côté de sa valise qui est restée ouverte parce qu’il repart déjà demain”.

ou “Les chaussettes sales posées à côté de sa valise, telles deux animaux épuisés par la course folle qu’on a faite, hier dans les montagnes. ”

Et les deux donnent une ambiance complètement différente, mais ça ne crée pas du tout le même effet de curiosité.

Une paire de chaussettes sur le parquet, à côté d’une valise ouverte, ça pose plein de questions, ça ouvre des portes dans nos têtes. Ça laisse de la place à se déployer, à la complexité et à la beauté de ce qui est là, avant les jugements, les émotions, les idées.

Se laisser toucher par la perfection du monde, avant qu’il ne soit réduit et interprété. Quel cadeau.

Proposition d’exercice :

Si tu as envie de jouer avec ça, je te propose de le faire tout de suite. Regarde autour de toi et laisse toi attirer par un objet, ou un son, ou un goût. Et puis décris-le en une phrase de la façon la plus plate possible, sans réduire, comparer, analyser ou nous dire comment tu te sens. Si tu trouves ta phrase ennuyeuse, c’est bon signe!

Partage nous ton éclat de réalité dans les commentaires.

Amuse-toi !

Bonne semaine,

Laure

Si tu veux partager mais tu galères avec les commentaires, réponds juste à ce mail avec ton éclat de réalité et un pseudo de ton choix pour que je le publie. Comme ça me demande beaucoup plus de boulot, n’y recours que si tu n’arrives pas à poser ton commentaire.

J'ai adoré ta newsletter et ton invitation, Laure ; merci !

Voici mon éclat de réalité :

Le caillou arc-en-ciel posé à plat sur le pied de ma lampe. La grue en origami reposant sur son aile droite, bec pointé vers le bureau. Les crayons et stylos pointant tous, mine vers le plafond.

La vitre, au bord, ça file, les arbres, mon téléphone s'éteint.